All’apparenza, Napoleone Bonaparte e Paul Emil von Lettow-Vorbeck appartengono a mondi distanti e inconciliabili. Il primo, imperatore dei francesi, dominatore dell’Europa all’alba del XIX secolo; il secondo, generale prussiano, figura marginale nella narrazione bellica europea, relegata ai margini dell’Africa orientale durante la Prima guerra mondiale. Eppure, sotto la superficie delle cronache e delle mappe, qualcosa li accomuna in profondità: l’arte della guerra come teatro della volontà, l’ostinazione dell’uomo contro forze soverchianti e l’abilità — quasi alchemica — di trasformare la ritirata in leggenda.

Napoleone e Lettow-Vorbeck sono, ciascuno a modo suo, esponenti supremi della guerra di movimento. Entrambi seppero sfruttare l’ambiente come alleato, il tempo come arma, la sorpresa come forma di superiorità tattica. E in entrambi si manifesta il tratto raro e quasi sacrale del comandante capace di ispirare un’intera armata anche nel momento della disfatta.

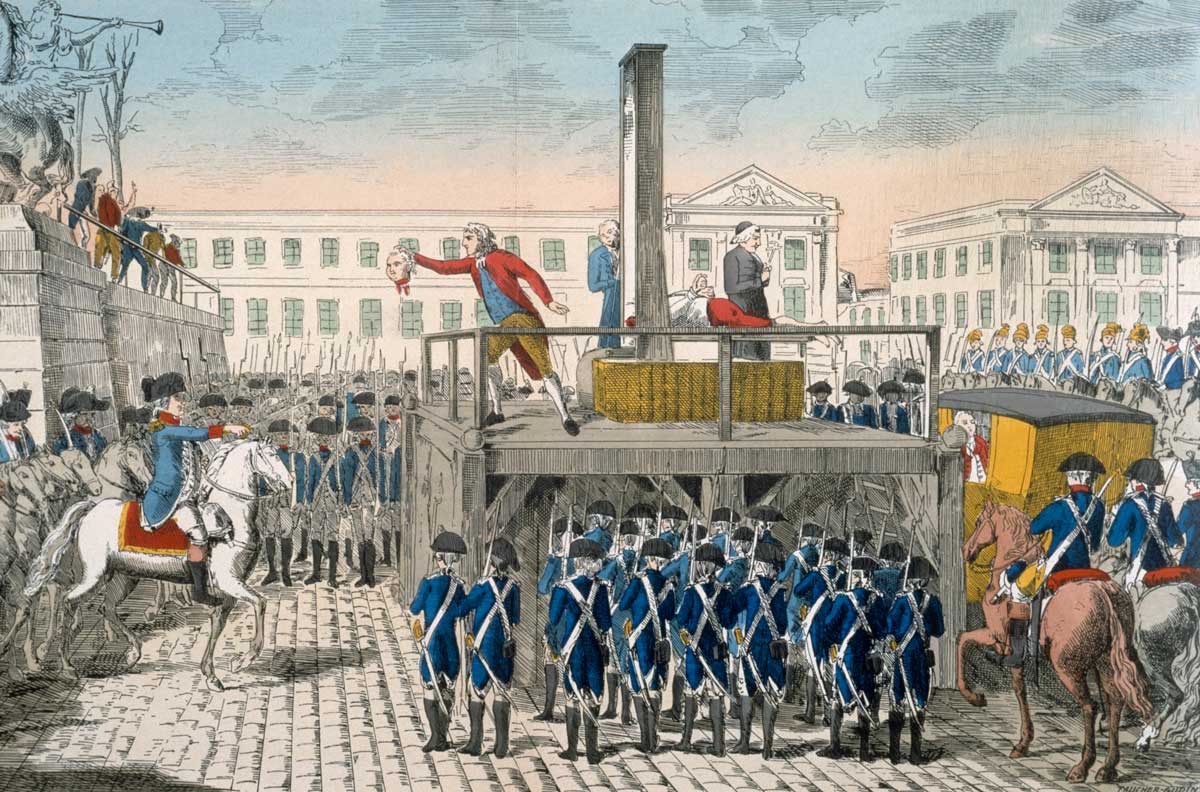

Napoleone trasformò un esercito disordinato e affamato nella forza più temibile d’Europa, scrivendo pagine immortali a Marengo, Austerlitz, Jena. Ma fu nella ritirata di Russia, e più tardi a Waterloo, che emerse il suo carisma tragico: anche nella sconfitta, anche nella fuga, Bonaparte restava il centro gravitazionale della storia. La sua parabola è l’epopea dell’uomo solo contro la coalizione di tutte le potenze del continente. Un titano che resiste nonostante tutto, un Prometeo in uniforme.

Similmente, Lettow-Vorbeck combatté la sua personale guerra napoleonica nel cuore dell’Africa. Con appena 14.000 uomini, dei quali la maggior parte erano soldati africani askari, tenne testa per quattro anni a un nemico che lo sovrastava in numero, mezzi, risorse e logistica. Condusse la sua campagna militare su un territorio vastissimo, attraversando l’attuale Tanzania, Mozambico, Zambia e Zimbabwe. Non fu mai sconfitto. E soprattutto non si arrese mai: depose le armi solo l’ordine diretto di Berlino, dopo l’armistizio dell’11 novembre 1918, e lo fece a guerra già finita.

Come Napoleone, Lettow-Vorbeck fu maestro della mobilità, del colpo d’occhio strategico, della logorante guerra asimmetrica. E come il francese, seppe farsi mito, alimentando attorno alla propria figura un’aura leggendaria. Venne chiamato “la lucertola imprendibile” dagli inglesi, che pure impiegarono oltre 300.000 uomini per provare a catturarlo. Era il fantasma che attraversava la savana, l’incubo che vanificava ogni certezza coloniale.

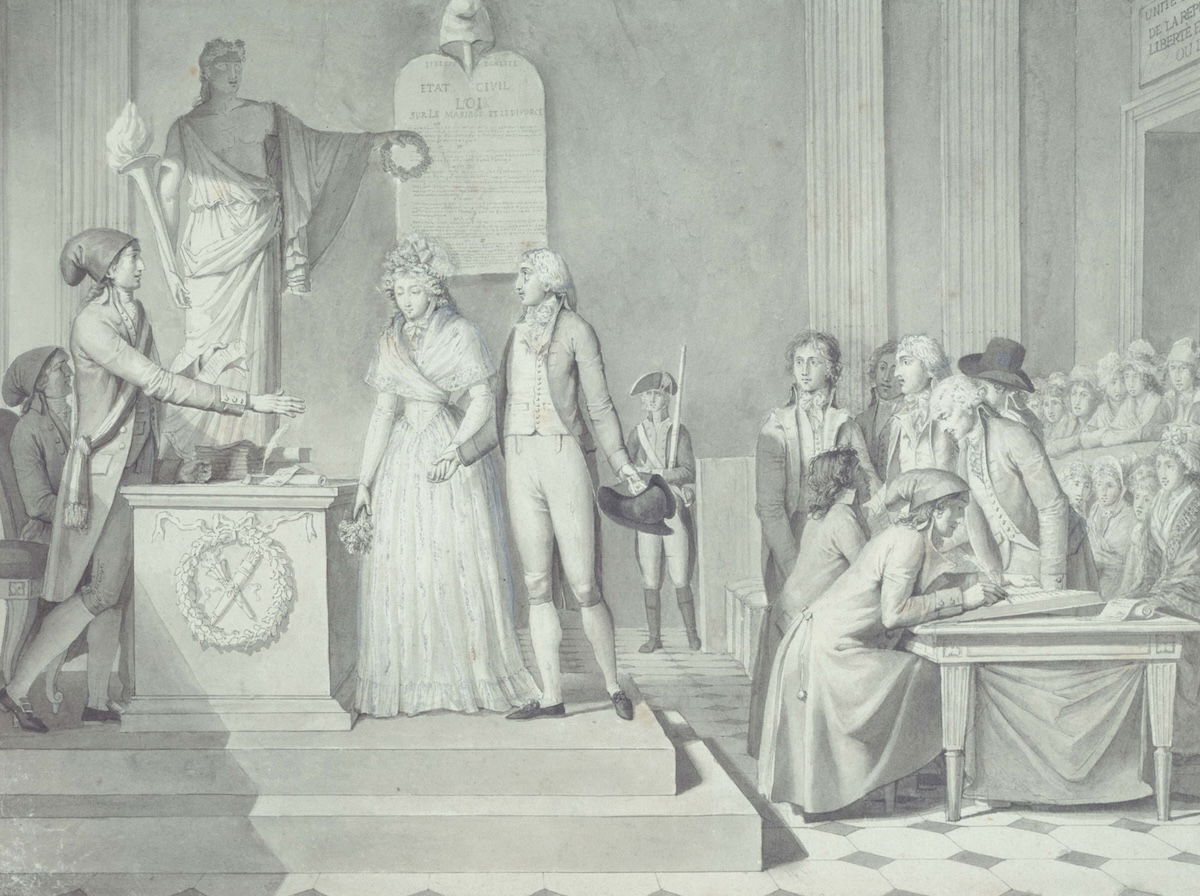

Ma la vera affinità tra i due non è solo militare. Sta nel carattere, nell’idea quasi romantica di una guerra personale e totale. Napoleone e Lettow-Vorbeck combatterono non per conto dei governi, ma come incarnazioni viventi di una visione politica e morale. L’uno per la Francia rivoluzionaria che voleva plasmare il mondo; l’altro per un Impero prussiano in declino, al quale tentava di restituire onore e significato in una campagna dimenticata.

Entrambi, alla fine, furono sconfitti. Ma non domati. E forse è proprio questa la loro eredità più duratura: aver mostrato che la grandezza non risiede soltanto nella vittoria, ma nella capacità di sfidare l’impossibile, di mantenere saldo il comando nell’inferno del disordine, di costruire — attraverso il fuoco e la ritirata — un racconto che resista al tempo.

Napoleone morì in esilio a Sant’Elena, solo e sorvegliato, mentre il mondo lo trasformava in leggenda. Lettow-Vorbeck tornò in Germania, povero ma celebrato come eroe, testimone vivente di una guerra che aveva combattuto con onore. A unirli, infine, resta una medesima orma nella sabbia della storia: quella di uomini che, pur privi di mezzi, seppero piegare il destino alla propria volontà.