La storia di Gioacchino Murat, re di Napoli e maresciallo dell’Impero napoleonico, rappresenta una delle figure più affascinanti e controverse dell’epoca napoleonica. Nato nel 1767 in Corsica, Murat fu un uomo che seppe combinare audacia militare, carisma personale e grande determinazione politica. La sua vita, segnata da alti e bassi, da trionfi e sconfitte, culminò in un atto finale che ancora oggi viene ricordato come uno degli esempi più straordinari di dignità e coraggio in punto di morte.

Murat crebbe in un periodo di grandi tensioni politiche e sociali. La Corsica, sua terra natale, era stata recentemente annessa alla Francia, e la gioventù di Murat si svolse in un contesto di cambiamenti e conflitti. Come molti giovani ambiziosi del suo tempo, si arruolò nell’esercito francese e dimostrò rapidamente di possedere una straordinaria abilità militare. Le sue qualità lo portarono a distinguersi nella campagna d’Italia e in altre campagne napoleoniche, fino a diventare uno dei marescialli più rispettati e temuti dell’esercito di Napoleone Bonaparte.

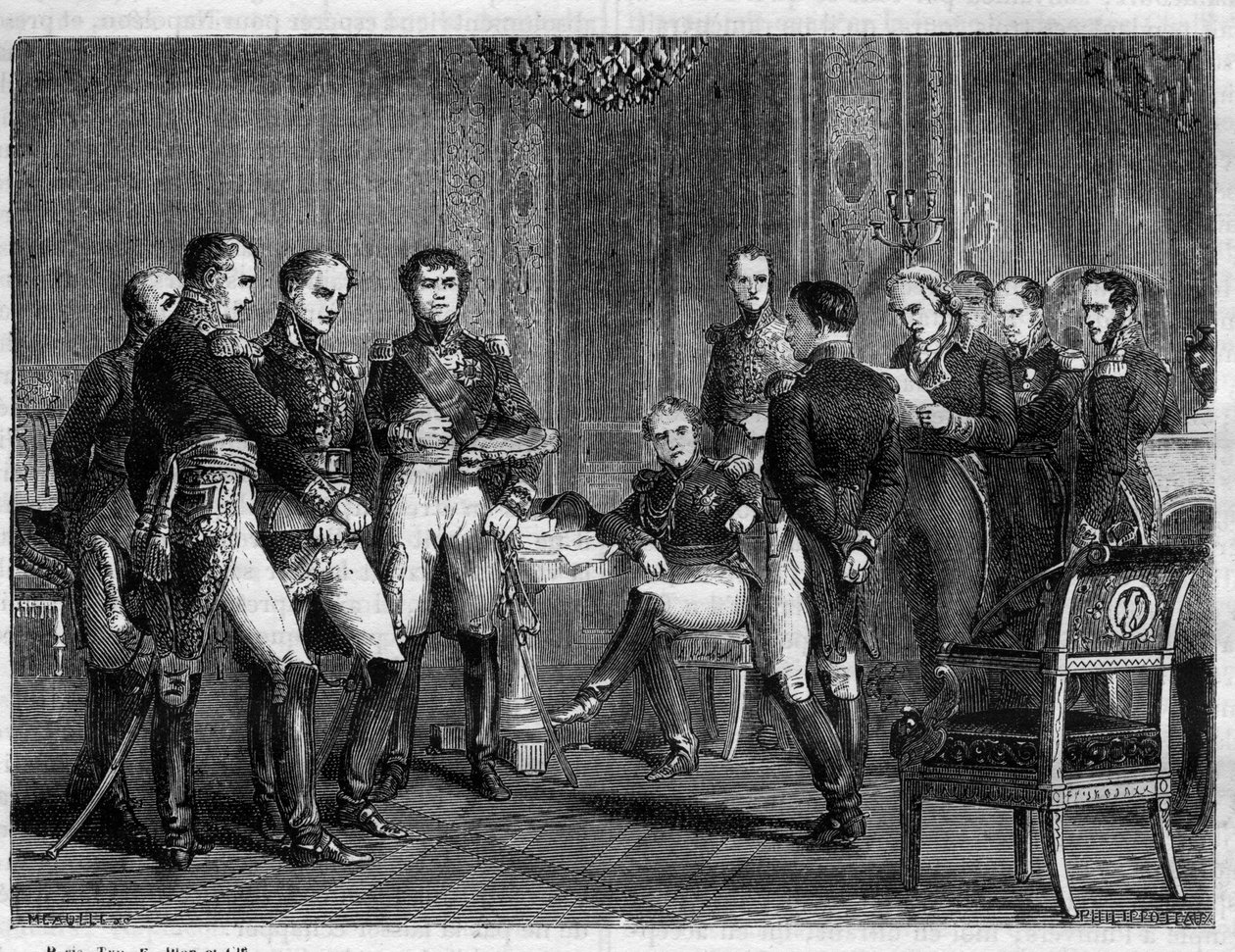

La carriera di Murat non si limitò alla dimensione militare. La sua vita politica fu altrettanto intensa. Divenuto cognato di Napoleone per matrimonio con Carolina Bonaparte, Murat fu nominato re di Napoli nel 1808. Il suo regno fu caratterizzato da un tentativo di modernizzazione dello Stato, dall’organizzazione della burocrazia e da riforme mirate a stabilizzare un regno politicamente fragile. Tuttavia, le alleanze instabili e il ritorno dei Borboni resero il suo trono fragile e instabile, costringendolo a confrontarsi con sfide continue e spesso insormontabili.

La personalità di Murat era una miscela di coraggio, audacia e spettacolarità. Alto, imponente e dotato di grande presenza scenica, Murat incarnava l’ideale del comandante romantico: audace in battaglia, capace di ispirare le truppe e di affascinare contemporaneamente alleati e nemici. Tuttavia, questa stessa audacia lo portò spesso a sottovalutare le circostanze politiche, mettendo a rischio se stesso e il suo regno.

L’epilogo della sua vita avviene nel 1815, in un periodo drammatico della storia europea. Con la caduta di Napoleone e il ritorno dei Borboni sul trono di Napoli, Murat tentò di riconquistare il regno. Il suo piano fallì, e Murat fu catturato dalle forze borboniche. Qui si manifesta una delle caratteristiche più straordinarie del suo carattere: la sua dignità di fronte alla morte.

Diversamente da molti condannati che imploravano pietà o cercavano una via di fuga, Murat affrontò il plotone d’esecuzione con un coraggio unico. Chiese, come ultimo desiderio, di poter comandare personalmente il plotone che lo avrebbe fucilato. Questo gesto non era solo simbolico: era una dichiarazione di controllo, di consapevolezza e di sfida, una dimostrazione che, anche nel momento finale, Murat manteneva la propria autonomia e dignità.

Quando giunse il momento dell’esecuzione, Murat rifiutò di essere bendato, affrontando i suoi carnefici con lo stesso coraggio che aveva mostrato sul campo di battaglia. Ordinò ai soldati: «Mirate al cuore, ma risparmiate la faccia. Fuoco!». Queste parole, apparentemente semplici, racchiudono un significato profondo: Murat non desiderava solo morire con dignità, ma voleva anche mantenere un gesto estetico e morale che rispecchiasse la sua vita. Cadde senza un gemito, senza mostrare paura, lasciando un’impressione duratura nei presenti.

Questo episodio ha conferito a Murat un posto unico nella storia. Non solo per le sue imprese militari o per il suo ruolo politico, ma perché la sua morte rappresenta un esempio di integrità e coraggio che va oltre il contesto storico. Storici e biografi hanno sottolineato come la sua compostezza sia stata straordinaria: «Seppe vincere, seppe regnare, seppe morire». Questa frase sintetizza non solo la vita di Murat, ma anche l’ideale di leadership che molti ammirano ancora oggi: la capacità di affrontare sfide enormi e la morte stessa con fermezza, lucidità e dignità.

Oltre alla dimensione eroica, la figura di Murat è interessante anche per la sua capacità di combinare pragmatismo e teatralità. Durante tutta la sua carriera, seppe unire strategia militare e presenza scenica, impressionando soldati, alleati e nemici. Questa abilità gli permise di consolidare il proprio potere, di condurre campagne complesse e di farsi rispettare in un’epoca caratterizzata da instabilità politica e conflitti continui.

Il modo in cui Murat affrontò la morte ha avuto anche un valore simbolico. Nel contesto della storia europea, la sua esecuzione rappresenta il tramonto di un’epoca: quella dei leader carismatici, capaci di incarnare sia la guerra sia la politica con la stessa intensità. La sua figura diventa un ponte tra il mondo napoleonico e l’Europa post-napoleonica, simbolo di un modello di leadership che combina audacia, intelligenza e coraggio personale.

Murat rimane anche un esempio per la riflessione sul concetto di dignità. In un mondo in cui molti potenti affrontano la morte cercando protezione, Murat scelse la trasparenza, la chiarezza e il controllo. Questo gesto ha influenzato la percezione storica del suo personaggio, trasformandolo da un re caduto e un militare sconfitto in un eroe morale. La sua morte ci insegna che il coraggio non è solo nelle vittorie, ma anche nel modo in cui si affronta la fine inevitabile della vita.

Un altro aspetto rilevante della vicenda riguarda la memoria storica e il mito costruito attorno a figure come Murat. Molti sovrani, generali e figure storiche hanno affrontato la morte con dignità, ma Murat ha aggiunto un elemento di teatralità consapevole: comandare il plotone, rifiutare la benda e dettare le condizioni della propria esecuzione. Questo gesto ha reso la sua morte leggibile non solo come un evento militare, ma come una testimonianza di personalità, intelligenza e controllo morale.

La storia di Gioacchino Murat ci offre una visione complessa e affascinante di un uomo che seppe combinare coraggio, intelligenza e dignità in ogni fase della sua vita. La sua esistenza ci ricorda che la grandezza di un individuo non si misura solo dai successi o dai fallimenti politici, ma anche dalla capacità di affrontare la vita e la morte con fermezza e coscienza. Il gesto finale di Murat, affrontare il plotone d’esecuzione come un comandante fino all’ultimo istante, lo trasforma in un esempio universale di integrità morale, coraggio e consapevolezza storica.

La memoria di Murat, al di là delle guerre napoleoniche, delle battaglie perse e delle alleanze spezzate, rimane un monito per tutti: la dignità si costruisce non solo nelle vittorie, ma soprattutto nei momenti più difficili, quando l’uomo deve confrontarsi con la propria finitudine e con le circostanze più estreme. La vita di Murat ci mostra che affrontare la morte con coscienza e controllo non è un atto di vanità, ma la più alta espressione di valore umano.

Per questi motivi, Gioacchino Murat continua a essere studiato, ricordato e ammirato non solo come figura storica, ma come esempio universale di come un uomo possa vivere e morire con dignità, coraggio e determinazione. La sua storia attraversa i secoli, dimostrando che, al di là delle contingenze politiche, la grandezza personale si misura nella capacità di affrontare l’inevitabile con onore.