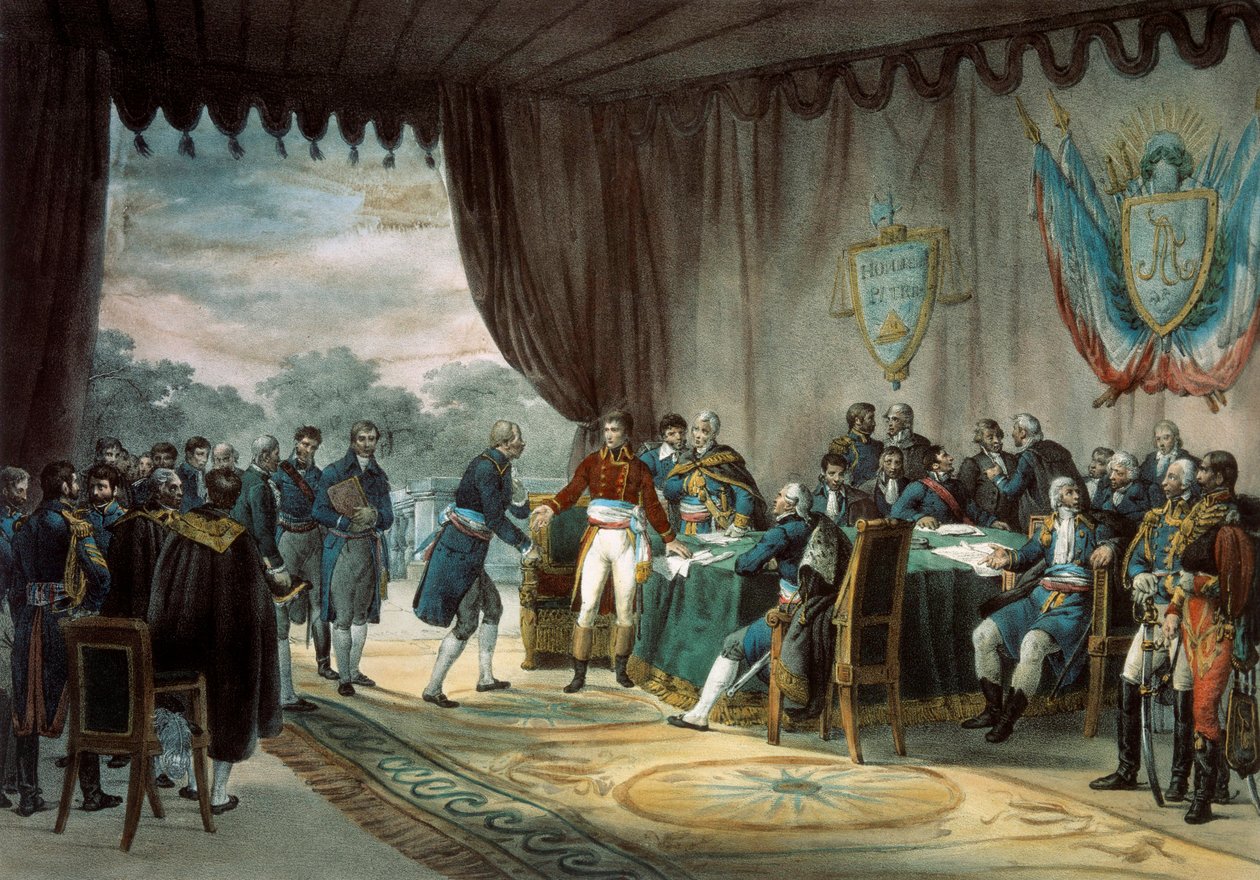

Parigi, 26 dicembre 1799 — Nella solenne cornice del Palazzo

del Lussemburgo, oggi cuore nevralgico del nuovo governo francese, si

è consumato un evento destinato a segnare un profondo spartiacque

nella storia della Repubblica. I tre consoli, Bonaparte, Cambacérès

e Lebrun, hanno ricevuto il giuramento dei presidenti delle nuove

sezioni governative, suggellando ufficialmente l’assetto politico

emerso dal colpo di Stato del 18 brumaio (9 novembre 1799). Un

momento denso di significato istituzionale, ma anche carico di

simbolismo, che rappresenta il passaggio definitivo dalla caotica

stagione rivoluzionaria a una nuova forma di ordine repubblicano,

centralizzato e tecnocratico.

Il Consolato nasce dalle ceneri del Direttorio, il regime che, tra

il 1795 e il 1799, tentò invano di mantenere la stabilità in un

Paese dilaniato da guerre, carestie e instabilità politica. Il colpo

di Stato guidato dal generale Napoleone Bonaparte — all'epoca

ancora acclamato come "salvatore della patria" per le sue

campagne in Italia ed Egitto — ha portato all’instaurazione di

una nuova Costituzione (quella dell’anno VIII), la quale ha

trasferito il potere esecutivo a tre consoli: il Primo Console,

Napoleone stesso, figura dominante del triumvirato; il secondo

console, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, giurista raffinato e

moderato repubblicano; e il terzo console, Charles-François Lebrun,

intellettuale e amministratore esperto, già collaboratore di

Malesherbes e sostenitore delle riforme tardo-monarchiche.

Il giuramento dei presidenti delle sezioni amministrative —

Consiglio di Stato, Tribunat, Corpo Legislativo e Senato conservatore

— rappresenta dunque l’atto formale di adesione delle nuove

istituzioni alla guida del Consolato, ponendo fine alle ambiguità e

alle resistenze residue nei ranghi politici ancora legati al passato

giacobino o termidoriano.

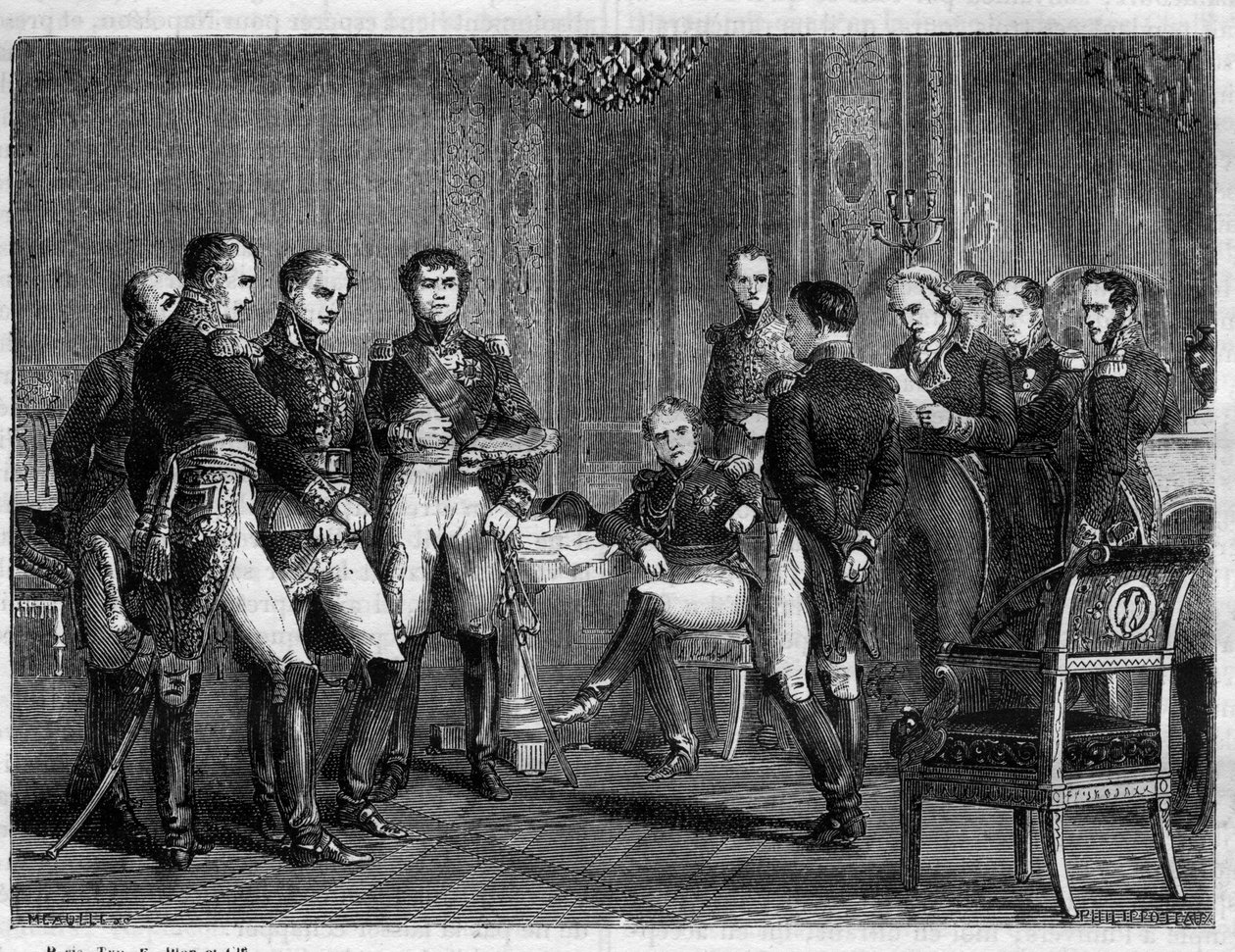

La cerimonia si è svolta in modo ordinato, severo, senza la pompa

monarchica ma nemmeno con l’ostentata frugalità rivoluzionaria.

Alle ore dieci del mattino, i tre consoli sono apparsi nella grande

sala del Consiglio di Stato, vestiti in abiti cerimoniali sobri ma

eleganti. Bonaparte, come sempre, ha attirato su di sé ogni sguardo.

Il volto severo, quasi marmoreo, non ha mai lasciato trapelare

emozione; l’unico movimento frequente era quello delle mani, che

serrava dietro la schiena con la tipica impazienza del comandante

abituato a dare ordini più che a riceverli.

Il primo a prestare giuramento è stato Pierre Daunou, uno dei

redattori della nuova Costituzione, ora incaricato di presiedere il

Tribunato. La formula è stata pronunciata con voce ferma: “Giuro

fedeltà alla Repubblica, obbedienza alla Costituzione e rispetto per

l’autorità dei Consoli.” A seguire, ciascun presidente ha

replicato le parole, ponendo la mano destra sul testo della

Costituzione dell’anno VIII.

Il silenzio nella sala era assoluto. Ogni parola, ogni

inflessione, risuonava come un impegno irrevocabile verso il futuro

della nazione. La retorica rivoluzionaria, un tempo intrisa di

fervore ideologico, ha lasciato il posto a un linguaggio giuridico,

amministrativo, quasi tecnico. Non più “virtù” e “terrore”,

ma “ordine”, “efficienza”, “stabilità”. La rivoluzione,

pare, ha finalmente trovato un linguaggio che le consenta di

sopravvivere alla propria foga distruttiva.

Sebbene formalmente alla pari con Cambacérès e Lebrun, è chiaro

a tutti che Bonaparte sia già molto più che un Primo Console. I

documenti sono redatti secondo la sua volontà, i decreti portano il

suo stile diretto e decisionista, le nomine rispecchiano le sue

strategie. I due consoli che lo accompagnano, pur autorevoli e

rispettati, appaiono più come consiglieri scelti che non come pari.

Cambacérès, con il suo aplomb giuridico e la profonda conoscenza

del diritto romano, svolge un ruolo essenziale nella definizione

normativa del regime. Lebrun, d’altra parte, fornisce il

trait-d’union con il passato monarchico e l’amministrazione

pre-rivoluzionaria, rassicurando le classi proprietarie ancora

incerte.

Ma è Bonaparte, e solo lui, a irradiare potere. Durante la

cerimonia, ha parlato poco, ma ogni sguardo rivolto a lui dai

presidenti testimoniava una reverenza che andava oltre il rispetto

costituzionale. Più che un amministratore, più che un legislatore,

egli appare come il garante della sopravvivenza della Repubblica

stessa. Una figura mitica, per certi versi. Il generale che aveva

vinto le armate d’Austria e d’Egitto, che aveva domato l’anarchia

parigina senza spargimenti di sangue, ora guida la nazione con mano

ferma, ma senza (ancora) la corona.

Molti osservatori stranieri, e alcuni attenti intellettuali

francesi, cominciano già a domandarsi se questo nuovo Consolato non

sia altro che una monarchia mascherata. Il potere concentrato nelle

mani di un solo uomo, la subordinazione delle camere legislative, il

controllo della stampa, la riorganizzazione delle amministrazioni

locali su base nominativa anziché elettiva: tutti segnali che, presi

insieme, delineano una progressiva verticalizzazione del potere.

Eppure, per ora, tutto ciò appare funzionale alla ricostruzione del

Paese.

Dopo anni di disordine, dopo il Terrore e le guerre civili, dopo

la bancarotta e l’insicurezza costante, la Francia sembra disposta

a sacrificare parte della sua libertà per ottenere stabilità.

“Meglio un padrone che il caos,” ha dichiarato un mercante della

Rue Saint-Honoré, sintetizzando in una frase il sentimento diffuso

tra le classi produttive e borghesi.

I presidenti che hanno giurato fedeltà oggi rappresentano, almeno

sulla carta, le garanzie della legalità costituzionale. Il Tribunato

discute le leggi, il Corpo Legislativo le approva, il Senato ne

garantisce la conformità ai principi costituzionali. Ma è il

Consiglio di Stato — presieduto direttamente da Bonaparte — a

elaborare i testi legislativi, in un meccanismo che rafforza

ulteriormente l'esecutivo.

Gli uomini scelti per queste cariche sono perlopiù moderati,

repubblicani tiepidi, tecnocrati illuminati. Sono stati selezionati

più per la loro competenza che per la loro adesione ideologica a una

linea politica. In questo, il Consolato mostra una fisionomia nuova:

una repubblica di funzionari, piuttosto che una repubblica di

tribuni.

La Francia del Consolato, così com’è emersa dalla cerimonia di

giuramento, si presenta come una Repubblica riformata e

centralizzata, ma ancora ufficialmente fedele ai princìpi del 1789.

Non si proclama la monarchia, non si parla di impero, eppure lo

spettro del potere personale aleggia, visibile ma ancora tacito.

Nessuno oggi, tra i presidenti che hanno giurato, può davvero

sapere se il futuro riserverà nuove libertà o un nuovo trono. Ma in

questa giornata storica, in cui il destino della Repubblica si è

fuso con la volontà di un solo uomo, la Francia ha compiuto un passo

decisivo. Non verso il passato, non ancora verso l’autocrazia, ma

certamente verso una nuova concezione del potere: non più

espressione delle piazze, ma strumento dell’efficienza.

Il giuramento dei presidenti davanti ai tre consoli non è solo

una formalità: è l’atto di nascita di un’epoca in cui il

governo sarà più tecnico che politico, più stabile che

rappresentativo, più pragmatico che ideologico. Un'epoca che porta

già un nome: l'era bonapartista.